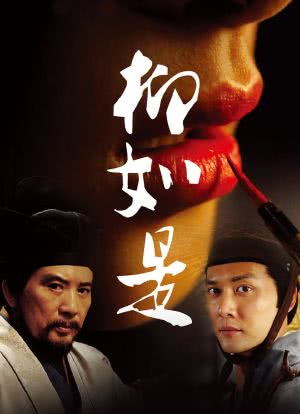

古典题材电影的典范《柳如是》这部电影在2012年问世,虽然到现在也名不见经传,但它还确确实实在电影院上映过。并且主演还挺有分量。女主角万茜于2014年凭借《军中乐园》获得金马奖最佳女配角,男主角秦汉,男配角冯绍峰。片子却没有红,我也是抱着对晚明极大的兴趣才看了,竟然拍得蛮有味道。

《柳如是》的最可贵之处是真实。秦淮八艳的身份特殊,一直就有不少香艳野史,但这部影片却能尊重史实拍摄,不猎奇、不浮夸。乱世中的绝代佳人,本身就是好话题,何须再去添油加醋。且明末的美人,个性中兼有温婉和刚烈,本身就充满了戏剧性。只要导演能真实地再现,就是功德无限了。而这部影片,不管是演员的表演,还是美术布景,都能还原我们对晚明美人的美好念想。那江南园林里的花窗蕉影,那咿咿呀呀的水墨昆腔,那流云般的衣袂,可不正是桨声灯影里的秦淮。

影片开头就用几个镜头展示了柳如是画像中的几个部位,手腕、耳垂、发髻……画面对原版画像做了少许加工,让人物佩戴的金饰闪烁出光芒。在古诗词中,直接描绘女人的脸啊胸啊,往往显得狎昵,是花间派的作风。文坛宗师级的欧阳修就不这样做,他写越女采莲秋水畔是“窄袖轻罗,暗露双金钏”。从她的容貌衣饰里边写出她的品格。所以《柳如是》的这个开篇开得好,有古典意蕴,又点出了人物的闪亮——近一千年的历史大浪淘沙,多少人被遗忘被湮没了,秦淮八艳却能被传唱到如今。

影片的结尾也是画像。开篇中柳如是画像成为了现代艺术画展中的一幅展品,电影中的主人公都以参观画展的现代人身份一一出现。现代戏的加入有一点画蛇添足,但从另一个层面来看,这可是说这是暗示本片是站在现代人的角度解读的晚明。在从前,人们总是认为美人就是红颜祸水,认为青楼女不值得尊敬,这是时代造成的误解。而现在,终于有人认真地研究她们、理解她们。

《柳如是》这部电影的节奏把握得非常好,全片长一百分钟,以第五十分钟明朝灭亡为分界点,前面的画面是明末的繁华,丝竹管弦之胜,才子佳人的相互追逐,后面五十分钟讲的是国破后的世事艰险,众芳摇落。

柳如是的前半身坎坷传奇,情路跌宕。幼时被卖入青楼,后被“吴江故相”周道登买回家收为妾,因年幼、聪慧,常被周抱在膝上授以艺文(怪爷爷,你走开,放开她,让我来!)一年后被周家群姬逐出周府,再次卖给娼家。于是,柳如是落脚于吴江归家院,师从名妓徐佛。柳如是受到复社领袖张溥推重,从此以后,只与名士交游。当今社会,多少红颜爱傻逼,多少傻逼不珍惜。可是,晚明的美人却偏爱名士,名士也追逐大名女,风气如此高雅。

柳如是常乘画舫游赏松江、嘉兴一带,“云间三子” 陈子龙、宋征舆、李雯都是她的游伴。柳如是在十五六岁时和宋征舆恋爱,宋因家庭压力而疏远柳,后来松江知府下令驱逐外地来的“流妓”,柳如是因之前是苏州人氏,处于被驱逐对象,因此找宋征舆商量,宋性格软弱,建议“姑避其锋”,柳如是大怒,与其断绝关系(陈寅恪《柳如是别传》采用了这个说法)。柳如是的刚烈、自尊由此可见一斑。明亡清兴以后,宋征舆做了左副都御使,而柳如是已嫁了钱谦益,宋竟然找了个写信去骂钱谦益。

柳如是与宋征舆分手后,又开始了和陈子龙的恋爱。当时柳十七岁左右,陈长她十岁。陈是著名文社“几社”创始人之一,几社等十几个社团又联合组成了“复社”, 以东林后继自任,主张“蠲逋租,举废籍,撤中使,止内操”。陈子龙是复社骨干。比起宋征舆这个文艺贵公子,陈子龙更有社会抱负、更英勇,在文学创作上,他是结束明代复古派诗歌创作的最后一个大诗人,也是开创清初诗歌抒写性情、反映现实新风较早的一个大诗人。《明史》记载他“生有异才,工举子业,兼治诗赋古文,取法魏、晋,骈体尤精妙”。陈子龙和柳如是于1635年开始同居,当时陈还是举人,两次进京会试皆失意。两人长居松江南楼,赋诗作对,互相唱和。可惜南楼唱和的美景不长,陈子龙元配张氏带人闹上南楼,柳移居松江横云山。后分手。

陈子龙是最理想的前男友,六岁即被称为神童,公认的“旷代逸才”,是明代的忧国贤臣,明亡后矢志抗清,事败被捕后投水自尽,终年三十九岁。清乾隆中,谥“忠裕”。陈子龙才情和性情都配得上“美丰姿,性嬛慧”的柳如是,相恋之时柳如是为他写《男洛神赋》,分手后,柳在诗文中一直对他念念不忘,他也为柳如是诗集《戊寅草》作序。

电影《柳如是》用了两分钟,几组简单的镜头交代了柳如是在周道登家的情况,用用了近二十分钟讲述她和陈子龙的爱情。影片中,陈子龙这个角色似乎把宋征舆的性格也融合进去了,对待感情显得优柔寡断,一腔的政治抱负也显得幼稚,成了一个不通风月、惧怕家庭的愤青,他为国为民的理想更像是和柳如是分手的借口。这一部分的编剧不好,抹杀了陈子龙的个性,也没有给冯绍峰发挥的余地。这一段的叙事虽然不佳,但画面却精美,用青楼选花魁这一场戏点出了时代风流繁华的底蕴和风气,这是末世前最后的盛景。

在和陈子龙相恋之时,柳如是的名字还叫“杨影怜”,是周道登用李商隐诗“对影闻声已可怜”给她取的名字。和陈子龙痛别后她改姓柳,名柳隐,字如是,号蘼芜。“如是”取自辛弃疾的“我看青山多妩媚,料青山见我应如是。”从玉溪生到辛稼轩,也可以看出柳如是性情志向和转变,不再要朦胧哀婉的深情,而要任性放诞的豪迈。

和陈子龙分手后的几年,柳如是一直在松江、嘉定、杭州等地辗转,与名士交游,他们唱和诗词,传递尺素,柳如是俨然是文社中的女社员“柳儒士”,指点江山、激扬文字,有点公知的意味了。徽州富商汪然明和她往来密切,以兄弟相称(是兄弟哦)。汪然明甘心做月老,为柳如是牵线搭桥无数,但柳如是始终不能对陈子龙释怀。直到有一年,她在虞山半野堂拜访了钱牧斋(钱谦益)。陈寅恪在《柳如是别传》中评到:“风尘憔悴,奔走于吴越之间,几达十年之久。中间悲欢离合,极人生之痛苦。然终于天壤间得牧斋,可谓不幸中之幸矣。”

电影《柳如是》在演绎柳钱相遇相识到成婚这一过程的同时,也用支线交代了同为秦淮八艳的董小宛、顾横波等人的境遇。佳人们在载歌载舞的热闹之下也有着命途多舛的黯然,正如才子们在酒酣耳热的尽兴之后也有着对家国前途的忧愤。就像柳如是,她一面写着“大抵西泠寒食路,桃花得气美人中。”一面又写着“海内如今传战斗,田横墓下益堪愁。”婉约和豪放集于一身。末世的人们生活在冰火矛盾之中,醉时在极端的感官享受中燃烧生命,醒时在无比的暗无天日里奋勇抗争。这部影片,虽然写的是风月场,却不仅仅只谈风月,明末内忧外患的政治危机,有才志士的抑郁不得志,女性意识的觉醒等都一一得到展现。

钱谦益比陈子龙更配得上柳如是,也更值得拥有她。他是文坛宗师、东林宿老,“江左三大家”中影响最胜者,声望满天下且家财丰厚,但更为重要的是他懂得珍惜柳如是的美好之处,包容她的任性和烈性。懂她、尊重她、爱护她、欣赏她,这才是美好的爱情模式。陈子龙毕竟是年轻了,太自矜自傲,挥霍了她的崇拜。

柳钱相遇于崇祯十三年(1640),时年柳如是22岁,钱谦益58岁,柳如是穿着男装,像士子拜访老师一样拜访了他,他欣赏她的诗,也欣赏她这个人,郑重地待她,而绝不是让她成为自己的陪衬。钱谦益修筑“我闻室”赠予柳如是,取《金刚经》中“如是我闻”之意。一年后,钱谦益用匹嫡之礼赢取柳如是。在当时,妓女从良出嫁,都是在半夜偷偷摸摸进行,且纳妾的礼仪和迎娶正妻又差了天远地别。以柳如是的心气,不会甘心偷偷摸摸嫁了;以钱谦益的爱护,也不愿意简慢唐突地娶。“钱牧斋以柳才色无双,小星不足以相辱”“合卺花烛,仪礼具备”。两人在六月初七,于松江的芙蓉舫上,敲锣打鼓、隆重正式地宣告了结合。连宗师级别的钱谦益也不在乎了立法,这比杨过和小龙女还要勇敢、畅快。婚后生活的主题依旧是棋琴书画诗酒花,除了夫妻的恩爱,两人也颇有英雄相惜的敬意。且柳如是并没有将自己束缚在闺房中,时常有交际应酬,而钱谦益毫无芥蒂。

1644年,崇祯死,大明亡。钱谦益在南明朝廷做了礼部尚书,一洗多年被排挤在权力中心外围的颓丧。柳也以尚书夫人的身份在舆论中扬眉吐气。

电影《柳如是》基本上依照史实在讲他们的传奇,有光鲜之处,也并不回避尴尬之处。讲到了柳钱夫妇陪奸臣马士英、阮大铖宴饮,讲到了钱谦益献城降清。在影片的后半部分,愈发将个人命运和时代变迁结合起来,将朝代的兴亡和文化的传承结合起来,并借片中人物之口,提供了一些现代人对历史的思考。如钱谦益献城是为了保全百姓,因为史可法反抗清军,扬州城破后被清军报复性“扬州十日”的惨状让他反思。他献城后也没有死节,因为清廷“可以亡明但不可以亡天下”,他活着便是汉人文明的传承。柳如是从最开始的不理解、鼓励他自尽,到后来的理解、不愿他死,是经历了内心挣扎的,也是经历了许多世事才逐渐懂得。柳如是从青楼名女到尚书夫人,交往的都是上流社会,直到南明也亡了之后,她才对普通百姓的生活有了些许了解。士人贵族是有他们高贵的气节,要殉难要殉国,但绝大部分民众都只是普通人,他们并不在乎谁做皇帝,只在乎能不能生存生活。降,还是不降,这对于明的官员来说是一个问题;为国而死和为家庭活着,这也是一个问题。其实官员们都看得很清楚了,是大明朝自己作死,用无限地内耗自己打败了自己。他们不愿意殉国也无可厚非。作为官员,更不要为了成全自己的名节而牺牲绝大多数民众的生命。亡明当然很痛苦,但亡明只是亡了一个政权,并没有亡天下。明不在了,天下千千万万的人还要活下去。不要轻易去骂一个历史人物是汉奸,因为你并没有经历他所经历的。

对于柳如是来说,钱谦益满足了她追求与男子平起平坐的愿望,却没有满足她以身报国的气节;陈子龙毕一生之力抗清到底,满足了她期许的民族气节,却辜负了爱情。家和国的两全,她是有亲身经历的,所以她最后能重新理解钱谦益。

看看秦淮八艳们的结局,会有很有意思的发现。柳如是嫁给降清钱谦益,顾横波嫁给降清的龚鼎孳,两人都得到丈夫的爱护、尊重,爱情生活颇为圆满。而董小宛嫁给抗清的冒辟疆,一代佳人竟然在冒家做牛做马,劳累而亡。我们是不是可以这样认为:降清的才子固然有“地主阶级文人的软弱性”,但正因为他们的柔软,才能够去理解他人的选择、怜悯他人的苦难,待人接物不苛求,能包容和体谅。

在电影《柳如是》的最后,钱谦益和柳如是有风华绝代的才子佳人终成了普普通通的白发翁媪,绚烂归于平淡,其中有多少辛酸、多少无奈。就像汉唐之后总会有明清,时代尚且如此,遑论个人。

在钱谦益的晚年,他的藏书楼绛云楼因火灾被全部焚毁。钱谦益宽慰自己:烧我楼中书,然不能烧我腹中书。万般无奈之下也颇有自负的底气。明代大儒的藏书楼被烧,也可以看成是汉族文明遭遇大劫难的象征。但正如钱谦益所说不能烧腹中书,人在传承就在,尽管后来满清当政大兴文字狱,但文明的火种还是不曾熄灭。

电影演到两人的终老,故事在平淡中结束,而史实却比美人迟暮更加残酷。钱谦益去世不久,族人便抢夺他家的田产,强骗去地契,更威逼柳如是立即交出三千银两。柳如是自缢而死,留给女儿的遗嘱中说道:“我来汝家二十五年,从不曾受人之气,今竟当面凌辱。我不得不死……”她用死吓退了族人,保全家人。她死后,钱谦益的嫡子用匹嫡之礼安葬了她。

整部电影看下来,主演万茜和秦汉的表演很有说服力。略有的瑕疵是万茜有几个场景还没有完全融入角色,看得出来她在很努力地表演,表演的是她所理解的柳如是,而并不是把自己当做柳如是在演。另有一点,男女两个主演,万茜是标准普通话,秦汉是台湾普通话,其实都讲吴越方言的话效果会大有提高。例如侯孝贤的《海上花》,如果讲普通话将会是各种方言腔的普通话,于是导演就让所有人都讲上海话,既符合故事背景,又不会因为普通话不标准而让观众出戏。

《柳如是》的故事,发生在水似柔情风如梦的江南,美人如玉剑如虹的江南,是宋明文化的中心,也是风暴的中心。影片演绎的是人,也是时代,也是文明。一唱三叹,起伏不平。晚明的乱世洪流惊涛拍岸,卷起蔷薇色的泡沫,从这泡沫里,诞生出维纳斯。朝代的兴替不过是春秋一场大梦,暂时的,爱与美才无限接近于永恒。

猫眼电影 > 柳如是

猫眼综合评分

猫眼综合评分6.9

简介

如花美眷,似水流年。新文人电影《柳如是》,是一部充满纪录片精神的剧情电影,一部古典版“倾城之恋”。讲述歌妓才女柳如是与文人领袖钱谦益的白发红颜的爱情传奇。同时展开一幅晚明文人生活画卷,揭示明亡清兴背景下的文人心态,那些爱恨生死的抉择,挣扎和悲喜。柳如是(万茜 饰)是出身青楼的头牌歌妓 ,也是一位女诗人,她琴棋书画样样精通,主张男女平等,关心家国大事。而在政治风波中历尽尔虞我诈的钱谦益( 秦汉 饰),身心疲惫,纵情诗酒却又心怀社稷。机缘凑巧,他们以诗为媒,惺惺相惜,因为互相欣赏走到了一起。然而山雨欲来风满楼,巨大的变故随之而来,当时北有鞑子兵( 满洲八旗军),南有李自成。大明汉家江山摇摇欲坠,钱谦益为保全城百姓开城降清,柳如是劝其自尽以保名节,钱谦益则考虑到华夏文明还需传承而拒死,后剃发易服北上做官。于是两人的感情出现裂痕,一个远去北京做了清廷的官员,一个南下去追寻抗清的南明军队。繁华过尽,他们又破镜重圆,在红豆山庄过着普通平淡的田园生活 。

演职人员全部

视频全部

剧照全部111张

《柳如是》:杨柳腰细风骨嶒峻电影十分制我打七分,非常推荐对古风古韵有感,对秦淮八艳有兴趣的观众去看。影片值得褒奖的是文化古韵、内容含量、演员演技、画面音乐,略有不足的地方在于传记人物经历太过丰富内容含量太大,导致剧情精简不足,以至于故事片中略有纪录片的气息混杂。对于不熟悉柳如是的人,该片不失为好的引入源。但如果你心目中有自己设定好的柳如是,甚至有设定好谁去演绎柳如是这样的念头,看这样一部作品总归会颇具微词,这也是在所难免。

《柳如是》是一部发人深省的作品。剧情的丰富有利有弊,如导演所讲这已经是制作人员精简再精简之后的作品,每一个画面都是精挑细选的结果,每一个眼神一个动作,都有其深意。正是在这样的深意中,每一位观众,都可读解出不一样的柳如是,不一样钱谦益,不一样的时代感和文化传承。

1.柳如是的一生,是洗白的一生

“风骨嶒峻柳如是”在影片中表现得淋漓尽致。无论是柳如是对战局的题诗,还是拉钱谦益以身殉国,更出力出资赞助各势力反清复明份子,她的大勇大义在男儿之上。尽管千古留名和真实史料都对柳如是褒奖有佳,可总想换个角度来看,正因为她表现太出众,显得用力过猛,不是那么从容。用小心之心度君子之腹地讲,如果不是柳如是出身贫贱,同等才气同等胸襟,那么她会是女版的陈子龙。会在情投于艺伎之时,断然为了大义,甩袖而去。好在柳如是出身贫贱,成就了她别样的仁义风情。

之所以说柳如是的一生,是洗白的一生,出于对她命运颠簸却不懈奋进的一种认知。她所接受的文化思想,所表现出的傲情风骨,都是正统的。尽管在当时她敢以看似放肆的举动来面对这个社会,但是这一切都在正道的基础上。由于她出身贫贱,所以她比别人更加自卑,更加自傲,她需要拿一生来向世人证明,她柳如是是不一样的,是可以堂堂正正走在光天化日之下的。她为自己赎身,多次为自己改名,要钱谦益明媒正娶。她一生辛苦不是行人处事的苦,而是身背着命运枷锁无法释然的苦。

直到老,发现,原来人生啊,没那么难。

2.钱谦益的一生,是人的一生

钱谦益一面倡“情真”、“情至”以反对模拟,一面倡学问以反对空疏。我真心喜欢钱谦益,非常喜欢。因为他是活人,他所表现的是真性情,每一个决定都是实打实的不带虚空。他不能不为功名所动,不能不为女色所动,不能不怕死。但他冷静清楚,他知道自己在做什么,想做什么。当然风雨家国乱世求生,有时文韬武略无用武之地,有时明知险境也不得不行。

钱谦益是个内心强大的人。在生活面前,他不畏世人眼光,在大义面前,他可凛冽独行。面子重要还是数万人的人命重要;面子重要还是活下去重要;面子重要还是爱一个人重要。如果面子重要,那么他便不会对柳如是明媒正娶;不会献城置全城百姓性命不顾;不会黯然离京帮助柳如是扶植反清复明,最后锒铛入狱。

与柳如是的单细胞不同,与他身边至交好友不同,钱谦益是个历史学家。历史学家更清楚,朝代更迭的必然性,唯有文化传承不断,那么中华文明就不会断,不会亡。在中国“多数决”的大环境中,特立独行注定是怨念的一生。世人皆醉你独醒,注定是不被理解的,注定是孤独的。

文|苏筱兀。

《柳如是》——风尘中的波澜人生一、

第一次到南京,慕名去夫子庙闲逛,举目看来,不是李宁特步班尼路,便是小吃火锅咖啡馆,与全国各处商业步行街一般无二。正略有失望之时,忽然前方一片开阔,庄正的文庙前坪,高耸的牌坊上高书四个大字——“天下文枢”,而前方,一条极秀美的小河如玉带般横亘。河上有小舟泛波,河边有游客驻足。再往前趟步走过一个步行石桥,一线灰砖白瓦的仿古建筑耸立岸边,不经意间瞥见“乌衣巷”三个字,顿时,六朝古都、金陵故国的沧桑感扑面而来。

秦淮河,自然是秦淮河。只有这天下第一等的风流地,才当得起江南半壁的文脉所在,才衬得出八艳名伶的绝代情仇。

乱世出英豪,末世出忠臣,文臣武将们自有他们的舞台,可唯有南明的乱局中,几个女子抢去了世人的目光。

秦淮八艳中,李香君有血染桃花扇的刚烈、董小宛有素手调董糖的可人,陈圆圆更是让她的男人冲冠一怒,用美色颠覆了天下,但我始终认为,柳如是才是最有故事的那一位。

所以一代国学大师陈寅恪,在建国后创作极不自由的年代,在自己眼盲体衰的晚年,用十年时间撰成心血之作——《柳如是别传》。河东君的魅力,在身后三百年又让另一位大儒沉醉。

二、

电影《柳如是》的诞生,并不是那么商业化的产物。出品双方是央视新影制作中心和江苏常熟地方政府。比起宁、扬、苏、杭这些人杰地灵的江南名邑,常熟算不上名人辈出,最为知名也最具话题性的,无非钱谦益与柳如是的故事。

于常熟,这是一次对地方文化和旅游的宣传,前几年,当地政府已斥资将二人曾经生活过的拂水山庄和红豆山庄修葺重建,显见对此早有规划。于新影中心,却有些像一篇命题作文。

没有了那么强烈的票房欲望,反倒有了更多艺术的施展空间。导演没有采用戏说的态度——虽然那样会有更多的空间来安排各种观众喜闻乐见的八卦和囧事,而是严格的以《柳如是别传》为基础,节选出一代名妓柳如是一生中或闪光、或凄凉的重要片段,用散文般的叙事节奏,讲述出虽然有些碎片化,却又串起大历史的优美故事。

比起导演和编剧,我更想把最高的礼赞送给本片的服装、美术等技术性工作者,他们的努力体现在那一件件充满时代韵律的服装上,体现在一件件不无古朴气息的道具布景上。晚明的生活氛围被很好的搬入影片之中,也让《柳如是》成为华语电影中为数不多的在细节上无可挑剔的作品。

全篇以节气分段,串起柳如是传奇而壮阔的一声。节气的变化,似乎昭示着人生如四季轮回,枯荣自有天定。从幼时的落入教坊、习得一身取悦他人的本领;到辗转风尘,名动秦淮。夺魁花榜状元;对陈子龙,她虽是错付真爱,却又不失为慧眼独具;而对钱谦益,尽管年纪悬殊,可两人却是以文交心,忘年真恋,相扶相沫,在乱世中苟度残生。

在她个人命运的沉浮间,明清两朝更迭的大历史犹抱琵琶,却又脉络清晰。电影并未刻意渲染战争和异族入侵的镜头,但主角身上每一次命运的转折,已经昭示了时代的变迁。钱谦益跪门献城与削发蓄辫,汉家天下和儒学道统轰然倾塌,而他的出仕、入狱,尽管轻描淡写,有心人却大可结合史料,读出当年时局的惊心动魄,和个人在其中的身不由己、浮萍随波。

中国自古不乏青楼才女,如李师师之辈,让九五至尊也成为了入幕之宾。柳如是虽然才情纵横,诗文俱佳,但更让她闻名的,却是其独立、自强和爱国的一面。按照现代语境,柳如是无疑具有女权主义倾向。她虽然沦落风尘,但却全无烟花女子腌臜自晦的举动,反倒因这个身份而少了礼教的舒服,如同男子般与名士交往,博得秦淮艳名。同是秦淮八艳,她绝不愿似董小宛般,深夜偷偷一顶红轿送入人家府中,而定要光天化日,明媒正娶。她也不需像寇白门那样,用一场奢靡高调的婚礼向全城叫嚣,她只要自己的男人才高八斗,再加上用心待她,于心足矣。

至于被传颂至今的爱国情操,我倒以为可以以这样的角度理解。饱读诗书的柳如是,从不将自己视为纤弱女子,而以儒教弟子自居。换句话说,她信奉的是“平时袖手谈心性,临危一死报君王”。所以在国破家亡时,她才比丈夫更加视死如归。月下投江成为千古佳话,而连带着让钱谦益的“怕水太凉”成为千古笑谈。

其实钱谦益贵为东南文宗、东林党魁,又是南明朝廷的礼部尚书,显然他需要考虑的东西,比柳如是要多得多。数百年来,他背负着贪生怕死的骂名,在不少影视作品中,甚至成为了衬托柳如是大义凛然的丑角。但他不是侯方域,他的软弱和妥协,有着正当的理由。开门献城,是为了避免如扬州般的血流成河,出仕异族,是为了文脉延续。当然不可否定,钱有着贪生怕死的考量,但之后他暗资陈子龙,力劝郑成功,抛却家财与一张老脸,为抗清奔波,也算是将功赎过,可以抹去那一段失节的罪孽了。

有人说,陈寅恪老先生写《柳如是别传》,看似以柳为主角,其实他真正想写的,却是钱谦益,是一代知识分子在国破家亡之际的选择与境遇。此说不无道理,若说陈以钱自寓或自嘲,也算恰如其分,至少二人都有着相似的贫病而亡的结局。但影片的最后,却选择抹去了钱、柳二人的终篇。那种英雄气短的悲歌,或许确实与全片的气质不甚吻合,但电影在柳如是一段盖棺定论般自白后戛然而止,却显得有些仓促和不完整。特别是引发较大争议的“穿越式结局”,不但明显看出对《步步惊心》的模仿痕迹,也让观众大感不伦不类。

我揣测,导演的意图或许是想表达“人生一场大梦,世事几多沧桑”的历史变迁感,这种表达方式却很是值得商榷。但不管如何,《柳如是》这部投资不大、阵容也算不上鼎盛的小众电影,已经带给我足够的惊喜,也为那些看似豪华的大片上了一课——不是只有从大处着手才能 成就好电影,从小处着眼,将细节做精,才是经典诞生的不二王道。

影片资料

票房详情

9

首周票房(万)

9

累计票房(万)

影视行业信息《免责声明》I 违法和不良信息举报电话:4006018900